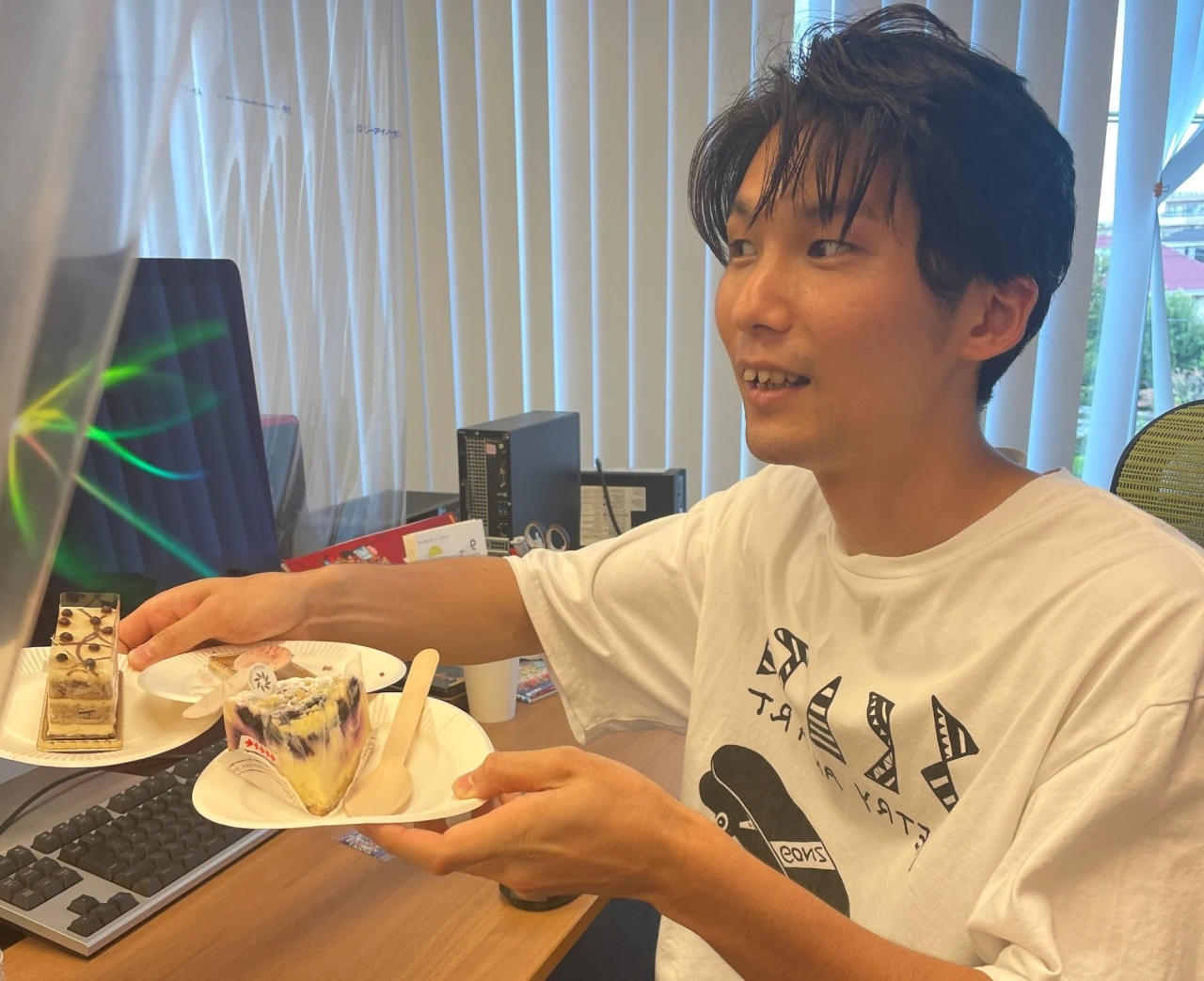

練馬区のIT企業Mogicで長年活躍するハンサムボーイことSさん。

インターン時代を含め、Mogicに携わって13年というベテランエンジニアです。新しく立ち上がったクオリティマネジメントチームのチーフを務めるSさんに、Mogicとの出会いからこれまでのキャリア、新設チームでの挑戦、そして意外なプライベートの野望まで、たっぷりと語っていただきました。

では、まず自己紹介からお願いします。職種、それから勤続年数も教えてください。

所属はエンジニアリングとクオリティマネジメントですね。勤続年数は……インターンが2年で、社員になってからはたぶん11年目です。全部合わせると13年くらいになりますね。長いですね。

Mogicとの出会いは、サンシャイン59階!

最初、Mogicとはどうやって出会ったんですか?

最初は大学のときに紹介されたんですよ。大学生とか社会人を集めたホームパーティーがあって、たまたまそこに行ったんです。そこで知り合った人を通じてFacebookでMogicっていう会社がインターンを募集してるよって情報が流れてきて。それに乗っかった感じです。

それから、面接に行ったんですか?

いや、面接じゃなくて、最初は代表との食事会でした。サンシャインシティの59階の中華で。行ってみたら、偶然にもタロウ(MogicのエンジニアYさん)が一緒だったんですよ。サークルが同じだったんで、「あれ?お前も来たの?」って感じでしたね。他にも何人か一緒でした。

そんな偶然あるんですね。

そうなんですよ。サンシャインの59階だったんで、食事すると思うじゃないですか。でもタロウ、来る前に富士そばの大盛り食べてきてて(笑)。「お腹いっぱいです〜」って言いながら全然食べられなかったですね。僕は美味しくいただきましたけど。

インターンから正社員へ、サービス開発の歴史

そこからインターンが始まって、正社員になろうと思ったきっかけって何だったんですか?

うーん、やっぱり面白そうだったのが一番ですね。当時って、いろんな無茶なこともやってた印象があるんですけど、新しいことを自分たちのやり方でやっていくっていう雰囲気があって。そのやり方が自分にすごく合ってるなと思ったんですよね。それで、「ここでやってみたいな」って思ったんだと思います。

それで、インターンから正社員になって、これまでどんなキャリアを歩んできたんですか? 今の立場に至るまでって、覚えてますか?

いやー、長いですからね。細かいところまでは正直あやふやですけど。でも最初から開発はいろんなやらせてもらってました。もともと今もそうですけど、エンジニアとして入ってるので。

最初はLearnOですか?

はい、LearnOの初期開発にも関わってましたね。並行して、クライアント向けの案件もいろいろやってたと思います。で、1年目か2年目くらいだったと思うんですけど、「新しい商品作ろうか」って話が出てきて、その流れで生まれたのがPhollyなんです。

構想の最初から関わってたんですね。

そうですね。何か作っていこうかって段階から関わっていました。結構長い時間かけて温めて世に出した感じです。最初はプロトタイプをバーッと作って、それを見せながら反応やレビューをもらって。その上で一回プロトタイプを全部捨てて、作り直しました。

どうして作り直したんですか?

Phollyは文教系、つまり大学や専門学校向けのサービスなんですけど、もともとLearnOは企業向けにやっていたので、対象も環境も全然違うんですよ。文教って企業とは文化も運用もかなり違っていて、最初は「とりあえず作って反応を見る」っていう感じだったんだと思います。そのへんの方向性は当時、代表や瀬尾さんが中心になって組み立ててくれていて、僕は開発として関わっていました。

なるほど。Phollyの開発があって、その後は?

Phollyと、LearnOの改修なんかは継続して関わってました。あとはクライアント系の案件もかなり数をやらせてもらいましたね。それと並行して、社内向けの業務システムも作ってました。 社内の請求とか契約を管理してるツールなんですけど、いろんな社内機能が統合されてるんですよ。今はリニューアルされましたけどその前身みたいなものを僕が作ってて、見積書や請求書の発行システムとか、契約書の管理システムとか、完全に社内向けのツールですね。

社内向けと社外向けって、やっぱり作り方も違うんですか?

勘どころ自体はそんなに変わらないんですけど、やっぱり社内だと試したりフィードバックをもらったりするサイクルがすごく早いんですよ。ちょっと作ってみて、「これどう?」って聞けたりするんで、それをすぐに反映できる。でも社外のクライアントさんの案件になると、そういうスピード感はなかなか出せないですし、相手のビジネスや組織の構造を理解する必要もあるんですよね。

そうですよね。見えない部分が多そうです。

そうなんです。普段見えないビジネスの中で「何を解決したいのか」「どんな課題があるのか」ってところをヒアリングして、情報を集めて、議論してって感じになります。だから、作るまでに必要な想像力とか、準備が全然違いますよね。

新チーム「クオリティマネジメント」での挑戦

2025年4月から新しい組織ができました。 「クオリティマネジメントチーム」ですよね。そのチームを立ち上げたり運営していく中で、大変だったことや面白かったことってありますか?

うーん、大変かどうかっていうと難しいですけど、やっぱり今までにない部署なんですよね。新しくできたチームで、「なんとなく、こういう方向を目指していこう」っていうのはあるんですけど、具体的に「これをやればOK」みたいな明確な指標があるわけじゃない状態でスタートしたので。

ふんわりとした状態からのスタートだったんですね。

そうですね。だからまず最初に考えたのは、「クオリティマネジメントって、そもそも何だろう?」ってことでした。一般的に言われるクオリティマネジメントと、Mogicという会社にフィットするクオリティマネジメントは、多分違うと思ったんですよ。

Mogicならではの形が必要だと。

はい。他社のやり方をそのまま持ってきても、多分うまくはまらない。開発のスタイルも違うし、部署間の連携の仕方も独特ですし。Mogicって「こうしたい」「こうしたら良くなる」っていう連携を自発的にやる文化があるじゃないですか。

そもそも、一般的な会社でいうクオリティマネジメントの部署って、どんなことをやってるんですか?

そうですね。製品やサービスがちゃんと仕様通りに作られていて、バグがなく、品質が保たれているかを管理するのが主な役割ですね。たとえばMogicでいえば、LearnOやPholly、Webサイトなんかも対象になると思います。そうしたサービスやツールが、ちゃんと目的に合っているか、不具合がないか、ユーザーが必要な情報にスムーズにアクセスできるか、といった点を検証していくわけです。

なるほど、品質保証のようなことですね。

そうです。僕は開発側なので、常に「これは使いやすいかな」「仕様どおりだけど、もうちょっと改善できるかな」とか考えながらやってます。でもやっぱり、作る側の視点に偏りがちなんですよね。

たしかに。実際に使う人の立場とは違いますもんね。

そうなんです。たとえば教育関係の方って、これまで対面でセミナーをやっていたような人が多いので、それをeラーニングに切り替えるとなると、感覚がまったく違って戸惑う人も多いんです。そういうギャップをどう埋めていくか、というのもクオリティマネジメントの大事な役割だと思っています。

クオリティマネジメントの仕事をチームで進める上で、「大変だな」って感じることはないんですか?

いや、大変ですよ。めちゃくちゃ大変。

えっ、全然そんな風に見えないです。いつも軽やかに、省力化されてスマートにやってるイメージですけど。

頭の中、ドロドロですよ。ずっとヒーヒー言ってますよ、ほんとに。

そのヒーヒー感、まったく伝わってきてないです。では、逆に面白さはありますか?

面白さは、いろんなところにあるなと思ってます。僕はこれまで、中の人としてシステムを作る側をずっとやってきたじゃないですか。論理的に整合性を取りながら、要望をうまく取り込めるように設計していく……みたいな。でも今はそれを一度外して、「外から見る」っていう視点になってるんですよね。

外から、というのは?

たとえばLearnOで言うと、まったく知らない人もいれば、eラーニングって言葉だけ知ってる人、既に比較検討している人、導入間近な人、実際に使っている人、辞めた人……と、いろんな段階の人がいますよね。そういった、それぞれの立場にいる人に対して、「どういう情報を求めているか」「何があれば嬉しいか、何が困るか」っていうのを、すごく考えるようになったんです。

その「考えること」自体に、面白みを感じるんですか?

そうですね。今はチームでやってるので、他のメンバーから上がってくる視点も新鮮で。僕一人だったらスルーしてたような部分にも、「あ、確かにそれ気になるよね」ってなることが多くて。それをみんなで議論して、仮説を立てて……って進めていけるのはすごく面白いです。

チーフとして、エンジニアやデザイナーとの関わり方ってどうしてるんですか?

そう、僕チーフなんですよね(笑)。なので、「こうしたらいいんじゃないか」っていうのを、なるべくデータと一緒に持っていくようにしてます。改善会議や定例会議なんかでもアウトプットとして共有して、それを実際の改善に活かしてもらう感じです。

品質チェックみたいなこともやってるんですよね?

はい。バグがないかとか、仕様通りに正しくできているかっていうチェック、テストですね。それぞれのプロジェクトから「こういう開発をします」って内容が上がってくるので、それに合わせてテスト計画を立てて進める。なので、大きくは「改善提案」と「品質チェック」の二軸ですね。

苦しかったことを乗り越え、血肉となった経験

Sさんって、私が入社してから11年間、壁にぶつかってるように見えたことが一度もないんです。

それ、多分「日常的に壁にぶつかってる」から、変化がなくて見えないだけじゃないですか。

でも、Sさん自身が「壁だ」と認識してないから、ますます見えないんだと思いますよ。

まあ、それはあるかもしれないですね。

あんまり「壁を感じてない人」のように聞こえるというか。何度聞いても「壁」じゃないんだなって受け取っています。

いや、壁ですよ。僕は壁だらけですよ。うぉんじまさんから見えないだけで。

そういうときって、何か会社からのサポートとかあったんですか?

みんながサポートしてくれるんですよ。もちろんその時その時、「苦しいな」「全然できないな」って思うことはあるんですけど……。正直、「乗り越えられなかったな」って経験もあります。

えっ、それってどんな?

特に、あの……Andby(アンドバイ)って子会社やってたときですね。覚えてます?

はい、覚えていますよ。別のオフィスでやってましたよね。私には「なんかやってるらしい」くらいの情報しか来てなかったんですけど……。

多分、ほとんどの人がそんな感じだったと思います。あの時は本当に、新しい開発部隊を作って、案件を自分たちで取ってきて、商品を一から作って、それを売り込んで……っていう、まさにスタートアップ的な動きでした。でも、そんな簡単に商品って作れないですよね。 何をどう組み立てて、どう売っていくのか。そもそも何を作るべきかすら見えてなかったんですよ。それに、メンバーを集めるのも苦労して。Mogicだと求人出せば応募が来て、性格も合いそうな人を選べるじゃないですか。でもAndby単体だと、そもそも応募が全然来ない。

ああ、なるほど。小さな会社の名前だけで人を集めるって、難しいんですね。

商品、人、運営まわり。全部が未経験だったんで、正直全然うまくいきませんでした。「乗り越えた」って感覚はないですね。でも、その経験があるからこそ、今はいろんな案件の組み立て方が変わった気がしてて。作るものの視点も増えたし、勉強にもなりました。

“血肉になってる”っていうことですね。

そうですね。いい経験ではあったけど、成功体験ではなかったですね。

そんなことがあったなんて、全然知らなかったです。

そうなんですよ。あの時は、うーってなってました。

ちなみに、Andbyはどれくらいの期間、運営していたんですか?

2年ちょっとくらいですね。渦中にいた時はめちゃくちゃ長く感じましたけど、振り返るとあっという間だったなと。

でも、そのタイミングって、Sさんのご家庭の変化もあったんじゃなかったでしたっけ?

あ、そうです。ちょうど2人目の子どもが生まれた頃で。最初の頃は週に2〜3日くらいお休みをもらって、子育てしつつやってました。そこはかなり柔軟に対応してもらえて、すごく助かりましたね。

働きやすさのキモは、全体的なバランス感覚

これまで働いてきて、他に働きやすさを感じることはありますか?

ありますね。休みやすさもそうですけど、全体的な“バランス感覚”がすごいと思っています。たとえば、いわゆる超絶ホワイト企業みたいに「残業ゼロ、仕事も軽め、休み取り放題」だと、逆にチャレンジが少ない場合もあるじゃないですか。かといって、「仕事に超コミット、家庭は後回し」みたいな会社もやっぱりしんどい。

はい。どちらかに振り切ってると、きついですよね。

Mogicはその中間というか、ちゃんとチャレンジもあるし、でも休めるときは休める。しかもチームで動いてるから、もし僕がいなくても周りが自然にカバーしてくれるし、それで嫌な顔をされないんですよ。そういう空気感って本当にありがたいです。

このオフィス、石神井公園にあるじゃないですか。場所がもたらす影響って、感じることあります?

うーん……僕、都心で働いたことないので比較はできないんですけど、でも競争競争してない雰囲気はあるかもですね。ちょっと違う価値観で、違うものを作れる場所だなって感じることはあります。働いてる人にもゆとりがあるというか、僕自身も、自転車で通勤しているのもあったりしますからね。子どもを保育園に送って、一回家に戻って片づけして、気分で「今日はコーヒー飲んでから出るか」とか、「ちょっと涼しいうちに5キロ走ってから出社しよう」みたいな日もあります。

5キロ!?

はい、暑くなってからは減りましたけどね。でも朝の時間を自分のペースで過ごせるって、ものすごく精神的にいいんですよ。

たしかにMogicって、ギスギスしてる人があんまりいないですもんね。

そう思います。文化、働き方、そして場所も含めて、自然とバランスが取れてる会社なんだなって。

やりがいは、「いい影響」を与えられた時に感じる

「やりがい」や「達成感」って、Sさんはどういうときに感じるんですか?

意外と「達成感」ってはっきり言えるような瞬間は少ないかもしれないんですけど、仕事の種類が多いんで、それぞれ感じ方が違うんですよね。開発するだけじゃなくて、設計を考えたり、お客さんと話し合ったり、提案したり。いろんなフェーズがあるので。でも一番大きくやりがいを感じるのは、関わった人たちに“いい影響”を与えられたなって思えたときですね。

「いい影響」って、たとえばどんな風に感じ取るんですか?

一番分かりやすいのは、プロジェクトを組んでクライアントさんと一緒にシステムを作るときですね。「あーでもない、こうでもない」って議論して、形にして、実際にリリースしたあとに「すごく好評でした!」「こんなに使ってもらえてます!」って声をもらうと、ああ、あの時間がちゃんと意味のあるものになったんだなって実感できます。

こんな人たちと一緒に働きたい

Sさんが「一緒に働きたいな」って思うのは、どんな人ですか?

うーん……あんまり深く考えたことはないんですけど、「来るもの拒まず」って感じではあります。でもそうですね、いろんなことに興味を持って、どんどん自分からやっていくような人は、話してても面白いし、刺激になりますよね。あと、自分がハマったことをちゃんと深掘りしてる人。そういう人って話してても学びがあるし、聞くのも好きなので、いいなって思います。

逆に、Sさんの「野望」ってありますか?

野望かぁ。なんだろう。そういうの、普段あまり考えないんですよね。個人的なやつで言うと、いろんな国に行ってみたいっていうのはあります。実は、モンゴルに行ってみたいんですよ。広い草原に羊がいて、遊牧民の暮らしがあって、パオでのんびりするような。そんな風景をイメージしていて。子どもがいるのでなかなかすぐには行けないですけど、ずっと温めてます。

意外でした。ほかにも行きたいところあります?

ありますあります。ヨーロッパにも行ったことがないので、すごく行きたいです。特に北欧とか寒いほうの地域にまず行ってみたいなって思ってて。少しずつ調べて、「ここいいな」って場所をメモったりしてます。

番外編:S氏の素顔に迫る

ここからは番外編です。子供時代は、どんなお子さんでしたか?

あぁ…落ち着きがなかったですね。それはもう、ずっと言われてました。小1から小6まで、全部の通信簿に『落ち着きがない』って書かれてましたからね(笑)。

そんなに!?

いろんなもの壊してた記憶もありますし、授業中もよく喋ってましたし。今とは全然違いますよ、ほんとに。

勉強はしてたんですか?

小学校のときはしてなかったですけど、中学受験があったんですよ。ただ地方の公立っぽい受験で、定員120人に対して125人くらい応募だったので、ほぼ通る。学力試験も一応ありましたけど、合否は“運”みたいなもんで。

「ヘチマ描いたら受かった」って噂を聞きました。

はい。ちゃんとヘチマ描けたんで受かったんですよ。立派なやつを描けたんです。

最後に、もう一つあります。打ち合わせとかでSさんは全然違う視点から話をすることが多いそうで、普段どんなことを考えてるのでしょうか?

うーん……正直、何も考えてないですよ。

それ、言っちゃいます!?

でも、仕事のときになるとふと「こういう見方もあるかも」って浮かぶんですよね。それって多分、今までみんなと議論してきた経験の積み重ねなんだと思います。

経験のストック、ですね。

そう。代表、その他いろんな人と話してきた中で、「そういう風に考えるのか」って視点をもらってきたので。それに、社内会議でもMさんとかKちゃんとか、みんなのちょっとした発言も拾ってるんですよ。だから、実は「自分の発想」っていうよりは、いろんな人の視点の集合体みたいな感覚です。

仕事のことって、家に帰ったら完全にパサッと切り替えられるタイプですか?

できるだけ分けるようにはしてます。家に帰ると子どもたちがいるので、一回そこで自然にリセットされますね。で、子どもが寝たあとにふと「これどうしようかな」って仕事のことが頭をよぎったりはします。

そういうとき、ちゃんとメモを取るんですか?

いや、それがですね、メモしないんですよ。だから、あとから「なんかいいこと思いついた気がするけど……なんだったっけ?」ってなることもよくあります。でもそれは、「忘れたってことは大したことなかったんだろうな」って、諦めます。

これで全部の質問が終わりました。ありがとうございました!

なんとか答えました。ありがとうございました!